Elfenbeineinband zum Evangeliar - BSB Clm 6832#Einband

| Übersicht | |

| Signatur | Clm 6832#Einband |

| Maße | 272 mm x 205 mm x 60 mm |

| Datierung | Mitte bis 2. Hälfte 11. Jh. |

| Ort | Mitteleuropa: Bayern |

| Objekttyp | Elfenbeineinband |

| Katalogisierungsebene | Gesamtaufnahme (item) |

| Klassifizierung | Kategorie:Goldschmiedekunst |

| Kategorie | Kategorie:Westliche_Prachteinbände |

| Kurzaufnahme zum Einband im BSB-Katalog mit weiterführenden Informationen |

| Kurzaufnahme der Handschrift mit weiterführenden Informationen |

| Link zur Forschungsdokumentation der BSB |

| Handschriftendigitalisat |

| Einbanddigitalisat |

Beschreibung: Caroline Smout. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.

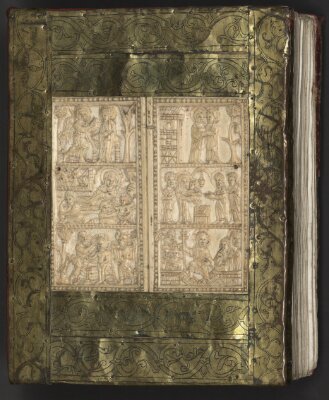

Bei diesem mittelalterlichen Goldschmiedeeinband mit Elfenbein aus dem Kanonikerstift St. Andreas in Freising handelt es sich um ein Pendant zum Einband von Clm 6831. Beide Deckel gehören unmittelbar zusammen, ursprünglich war der Vorderdeckel von Clm 6831 wohl Bestandteil dieses Prachteinbandes. Das Mittelfeld bilden zwei als Spolie verwendete byzantinische Elfenbeintafeln aus dem späten 10. Jahrhundert, die von Rahmenleisten aus vergoldetem und graviertem Kupferblech, die aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts stammen, umgeben sind.

Informationen zum Trägerband

Überliefert mit: Handschrift München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6832 : Evangeliar, Deutschland, Freising, um oder nach 1062.

Entstehung

Unbekannter Künstler, Goldschmied, Mitte bis 2. Hälfte 11. Jh. Mitteleuropa: Bayern

Komponenten

Vorderdeckel:

6 Streifen aus vergoldetem Kupferblech

Vorder- und Unterkante:

2 bzw. 1 Streifen aus vergoldetem Kupferblech

Spolien (separate Beschreibungen verlinkt):

2 Elfenbeintafeln (Ende 10. Jahrhundert)

Maße

Gesamt:

272 mm x 205 mm x 60 mm

Vorderdeckel:

272 mm x 201 mm x 14 mm

Mittelfeld:

siehe separate Beschreibung.

Rahmen:

obere Leisten: 62–65 mm x 142–145 mm, untere Leisten: 65 mm x 143 mm, linke Leiste: 272 mm x 32 mm, rechte Leiste: 273 mm x 26–29 mm.

Rückdeckel:

272 mm x 201 mm x 12 mm

Rücken:

272 mm x 60 mm

Material und Technik

Vorderdeckel:

Die Leisten aus vergoldetem und graviertem Kupferblech sind auf einen mit rotem Schafleder bezogenen Holzdeckel genagelt. An den Seiten sind sie vertikal, oben und unten horizontal ausgerichtet, so dass sie sich an den Seiten überlagern. An der Vorder- und Unterkante ebenfalls aufgenagelte Streifen aus vergoldetem Kupferblech. Zu den Elfenbeintafeln siehe die separate Beschreibung.

Rückdeckel:

Rot gefärbtes Schafleder mit Streicheisenlinien

Rücken:

Rot gefärbtes Ziegenleder

Beschreibung des Äußeren

Vorderdeckel:

Mittelfeld:

Siehe die separate Beschreibung der Elfenbeintafeln.

Rahmen:

Das Mittelfeld ist umgeben von vergoldeten Rahmenleisten, die mit Rankenwerk graviert sind. Während die Ranken auf den Seitenleisten eine dünne Form haben (Abb. 1), sind sie auf den quer gelagerten Leisten fleischiger (Abb. 2).

Rückdeckel:

Rotes Leder, teilweise mit Streicheisenlinien.

Rücken:

Braunes Leder, zwei Signaturschildchen: Frising S. Andrea 2; Cod. lat. 6832

Überarbeitungsstadien

Vorderdeckel:

Der heutige Vorderdeckel bildete bis 1965 den Rückdeckel (siehe unten „Restaurierung“). Bei dem ursprünglichen Vorderdeckel handelt es sich um den heutigen Vorderdeckel von Clm 6831. Vermutlich wurde er im 15. Jahrhundert abmontiert und in den Einband von Clm 6831 eingefügt – auf eine Neubindung im 15. Jahrhundert weist der rotgefärbte Schafledereinband mit seinem Dekor aus Streicheisenlinien hin, die typische Merkmale von Einbänden aus dem 15. Jahrhundert zeigen. Es stellt sich die Frage, ob diese Übertragung des Einbandes im Zusammenhang mit der Entnahme des Widmungsbildes Bischof Ellenhards von Freising (1052–1078) steht, das ebenfalls der Handschrift Clm 6831 (fol. 2r ) zugeführt wurde. Denn die Übertragung dürfte der Memoria des Stiftgründers dienen, worauf auch die Bildinschrift hindeutet, die die Schenkung der Handschrift durch Ellenhard betont (vgl. die Pendant-Einbände Clm 16002 und 16003 sowie Clm 2938 und 2938). Die Inschrift stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert, was zu dem Gedanken geführt hat, dass die Einfügung des Vorderdeckels im 16. Jahrhundert stattgefunden haben könnte (Außen-Ansichten (2006), Nr. 3 (B. Hernad)). Zunächst muss offen bleiben, ob Widmungsbild und Einband gleichzeitig übertragen wurden – was vom Arbeitsablauf vergleichsweise einfach wäre – und die Bildinschrift nachträglich fixiert wurde oder ob das Blatt mit dem Widmungsbild nachträglich entfernt wurde. In Bezug auf Letzteres könnte eine genaue restauratorische Obduktion am Band Aufschluss geben, insofern sich feststellen ließe, ob die erste Lage mit dem rausgetrennten Blatt nachgeheftet wurde. Im Zuge der Überführung des Einbanddeckels könnten auch die Rahmenleisten der beiden Deckel getauscht worden sein: Die beiden Seitenleisten mit dem dünneren Rankenwerk dürften ursprünglich die Seitenleisten des Vorderdeckels von Clm 6831 gebildet haben – passend zu den Ranken der horizontal ausgerichteten Leisten.

Zustandsberichte

Vorderdeckel:

Mittelfeld:

Siehe die separate Beschreibung der Elfenbeintafeln.

Rahmen:

Insbesondere auf der Seitenleiste an der Vorderkante ist die Vergoldung abgerieben; an der Vorderkante sind Teile des Kupferblechs herausgebrochen.

Rückdeckel:

Leder stark abgeschabt und mit Fehlstellen, die mit neuem Leder ausgefüllt sind.

Restaurierung

Vorderdeckel:

Im Zuge einer 1965 durchgeführten Restaurierung an der Bayerischen Staatsbibliothek wurden die beiden Elfenbeintafeln und das Kupferblech vom Rückdeckel auf den Vorderdeckel versetzt.

Ikonographie

Vorderdeckel:

Siehe separate Beschreibung der Elfenbeintafel.

Stil und Einordnung

Vorderdeckel:

Stilistisch sind die Blattranken in die Entstehungszeit der Handschrift (um die Mitte des 11. Jh.) einzuordnen.

Zu den Elfenbeintafeln siehe die separate Beschreibung.

Provenienz

Laut einem Eintrag auf dem Vorsatzblatt Iv, der aus dem 16./17. Jh. stammt, ist die Handschrift eine Schenkung Bischof Ellenhards von Freising (1052–1078) an das von ihm gegründete Kanonikerstift St. Andreas in Freising. Das ursprüngliche Widmungsbild (fol. 2r) wurde vermutlich im 16. Jahrhundert entfernt (siehe die nachträgliche Bildinschrift) und Clm 6831 eingebunden. Aus St. Andreas gelangte die Handschrift 1803 in die Münchner Hofbibliothek.

Literaturhinweise

Bange, Eine bayerische Malerschule (1923), 60.

Goldschmidt/Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen, Bd. 2 (1934), Nr. 22a.

Steenbock, Der kirchliche Prachteinband (1965), Nr. 73.

Rom und Byzanz (1998), Nr. 53 (Kahsnitz).

Mazal, Frühmittelalter (1999), 269.

Prachteinbände 870–1685 (2001), Nr. 8 (B. Hernad).

Suckale-Redlefsen, Handschriften des 8.–11. Jahrhunderts' (2004), 172, Nr.106.

Klemm, Die ottonischen und frühromanischen Handschriften (2004), Nr. 76.

Außen-Ansichten (2006), Nr. 4 (B. Hernad).

Pracht auf Pergament (2012), Nr. 53–54.

Empfohlene Zitierweise

Caroline Smout. Elfenbeineinband zum Evangeliar - BSB Clm 6832#Einband. Bayerische Staatsbibliothek, 2017.

URL: https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Clm_6832_Einband_Hauptaufnahme, aufgerufen am 10.04.2025